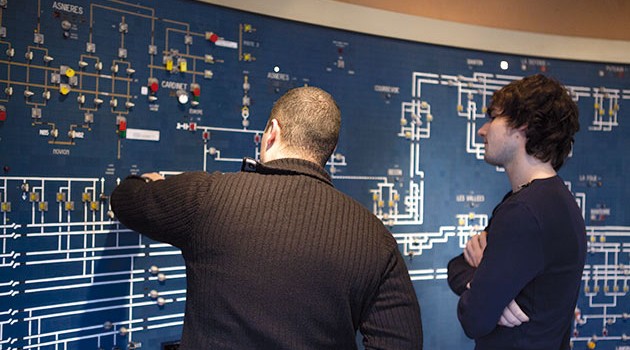

Commande centralisée de réseau

Les enjeux sont forts autour du projet de « commande centralisée du réseau », en raison des conséquences sur la qualité du service, l’emploi et les conditions de travail.

La mise en oeuvre de la commande centralisée de réseau (CCR) va durer plus de quarante ans. À terme, un nombre relativement réduit d’agents sera en charge de la gestion de tout le trafic sur le réseau. Étant donné les impacts prévus, la CGT a obtenu, dès la présentation du projet, en 2008, un groupe de travail inscrit dans la durée.

Si à l’origine 17 grands postes étaient envisagés, désormais il n’est plus question que de 11, faute de moyens financiers suffisants, d’où l’étalement dans le temps.

L’autre nouveauté est que l’ensemble du Réseau ferré national (RFN) – y compris les zones où il n’y aura jamais de CCR – est désormais concerné par la productivité nécessaire pour financer une bonne part de la modernisation. Le reste de la facture est constitué des régénérations indispensables et d’une recherche de financements auprès des autorités organisatrices de transport régionales (Stif, Régions).

À ce jour, la SNCF a remis 9 lots à RFF. Le dernier est celui qui inquiète le plus la CGT, car il prévoit la division par deux de l’effectif de la DCF1, qui passerait ainsi de 14 000 à 7 000. Ces réaménagements stratégiques dévoilent une des aberrations du projet. Assimilée par la direction aux centralisations des réseaux de nos voisins allemand et suisse, la CCR ne dispose pourtant d’aucun financement spécifique. La comparaison se limite donc uniquement à l’aspect « vitrine » et technologique.

Il existe deux principales façons de faire une CCR : remonter les postes modernisés dans les grands postes existants (Marseille, Bordeaux, Strasbourg) ou construire des salles vides que l’on remplit au fur et à mesure (comme celles de Lyon et Dijon).

Dans les deux cas, de nouvelles manières de travailler apparaissent. En effet, contrairement au PAR2, réservé au seul TGV, tous types de trains circulent sur les zones télécommandées, lesquelles sont de plus en plus désertes sauf dans les grandes gares. Avec le regroupement des centres, les périmètres géographiques deviennent très vastes et la couverture des incidents, même avec les astreintes, devient difficile.

D’autre part, si dans ces centres modernes et bien équipés une – fausse – ambiance de confort semble s’installer du fait de la « disparition » de la pénibilité liée aux anciens leviers d’aiguilles, une nouvelle forme de pression, plus insidieuse, psychologique, prend place : la charge mentale. Celle-ci est due à l’étendue des périmètres CCR, à la responsabilité qui pèse sur les épaules des opérateurs de sécurité ainsi qu’au mode de management.

Le projet CCR représente un enjeu majeur pour l’avenir de l’entreprise publique SNCF.

1 DCF : Direction de la circulation ferroviaire.

2 PAR : poste d’aiguillage et de régulation.